by

Kinoptik est une société d’optiques française qui a toujours fasciné les amateurs éclairés d’optiques et ce bien avant l’engouement récent du cinéma pour les objectifs vintage. Quand on lit les avis d’utilisateurs, certains termes reviennent de manière récurrente : « Un rendu unique », « Une signature française », « une mélange de netteté et de douceur à pleine ouverture », « Un excellent rendu des couleurs », « Des optiques parmi les meilleures jamais produites », « du même niveau que Leica »… Mais qu’est ce qui rend cette société et ses objectifs si particuliers et uniques ?

Commençons par un peu d’histoire

En 1932, Georges Grosset et Georges Perthuis quittent Optis et fondent Kinoptik. Un certains mystère englobe toujours l’entreprise Optis mais Kinoptik et également Angénieux en sont les descendants directs puisque Pierre Angénieux y a également travaillé dans les années 30.

(crédit photos Cyclope Magazine)

Si avec la seconde guerre mondiale, Kinoptik se tourne alors fortement vers l’optique militaire (objectifs prise de vue aérienne, collimateur …), la production originelle reste les optiques pour cinéma professionnel 16 et 35mm.

Georges Grosset commença par créer des optiques pour caméra 35mm avec huit focales Apochromat au catalogue en 1939 : 25,28,35,40,50,75 et 100mm, tous avec la même structure optique du type Double Gauss. Fait remarquable, même à l’époque, 100% de la fabrication était assurée par Kinoptik sans aucune sous traitance. De la conception optique à la mécanique, tout était réalisé dans les ateliers Parisiens.

Les premières série d’optiques portent la mention » Kinoptik Foyer Apochromat » qui laissera ensuite place aux « Kinoptik Apochromat » pour la plupart toujours au catalogue dans les années 90.

La Guerre

Durant la guerre, Kinoptik est extrêmement sollicité par la défense nationale et développe entre autre des appareils et objectifs de prise de vue aériennes. Puis vient le temps de l’occupation et l’atelier est complétement détruit par un bombardement de la Royal Air Force en mars 1942. Mais Georges Grosset et Georges Perthuis ne renoncent pas et la production reprend dès l’été 1942 dans un nouvel atelier au coeur de Paris. Malheureusement repérée par les Allemand, la société se verra contrainte de produire pour l’armée Nazie des viseurs pour caméra Askania.

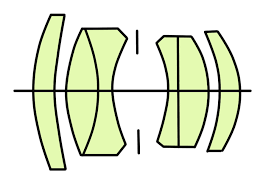

Cette période agitée n’empêche pas Georges Grosset de concevoir deux nouvelles optiques, le Kinoptik Fulgior 50mm F/1.3 et le Kinoptik Apochromat-C 32mm F/2.8 spécialement créé pour les prises de vue couleur. Il convient de s’attarder sur le Fulgior qui avec une ouverture de F/1.3 est tout à fait remarquable pour l’époque. D’autant plus qu’il s’agit toujours d’une conception optique de type Double Gauss à six lentilles en 4 groupes mais avec une ouverture très poussée. Le Fulgior 50mm pour caméras 35 se verra compléter d’une focale 35mm pour caméra 16 bouclant ainsi la gamme Fulgior. Le Fulgior 35mm existe en deux versions, la plus courante est dépourvue de diaphragme puisque l’intérêt principale réside dans sa pleine ouverture alors que la seconde version plus rare, possède elle un diaphragme.

La Libération et la nouvelle vague

A la libération, le cinéma Français est en pleine explosion et la production d’optiques et de viseurs caméras augmente fortement. De nouvelles optiques apparaissent, Grand Angle 12.5mm F/2.5, Apochromat 150mm F/2.5, Ciné 210mm F/2.8, Ciné 300mm F/3.5 et Aplanat 500mm F/5.6.

Durant les années 50 et 60, Kinoptik entame une large diversification en développant des optiques radiographiques, des objectifs pour microfilms tout en continuant plus que jamais à produire des centaines d’optiques pour le cinéma professionnel ou d’amateurs avertis.

La nouvelle vague du cinéma français déferle durant les années 60 et 70 et nombreux sont les films à avoir été tournés avec des objectifs Kinoptik. Les caméras françaises n’étaient pas en reste avec des innovations qui ont changé la vie des réalisateurs et ouvert de nouvelles perspectives. Il suffit de citer l’entreprise Eclair avec son fameux Cameflex camera bi format 16-35mm réflexe portative à chargement rapide et tourelle à trois objectifs qui étaient bien souvent des … Kinoptik bien sûr. Godard, Truffaut pour ne citer qu’eux en auront largement fait usage.

Claude Lelouche, l’oeil dans le viseur d’une Caméra Caméflex.

La fin de l’ère Georges Grosset, l’arrivée de Edgar Hugues

Depuis la création de l’entreprise en 1932, Georges Grosset avait conçu seul l’ensemble des optiques de la gamme. Suite à son décès, son épouse Marie-Louise Grosset reprend les rênes de la société, mais ne peut pas assurer la conception optique. Elle embauche alors Edgar Hugues, un opticien français peu connu du grand public et qui pourtant marquera l’histoire de l’optique de son empreinte ! Il a notamment participé à la création du premier programme informatique de calcul optique.

Chez Kinoptik, il va concevoir de nombreux objectifs de haute volée :

- Des optiques radiologiques à très grandes ouvertures : 75mm F/1.1, 100mm F/1.3 ainsi que l’optique française la plus lumineuse jamais conçue le Kinoptik Lynxar 60mm F/0.7 !

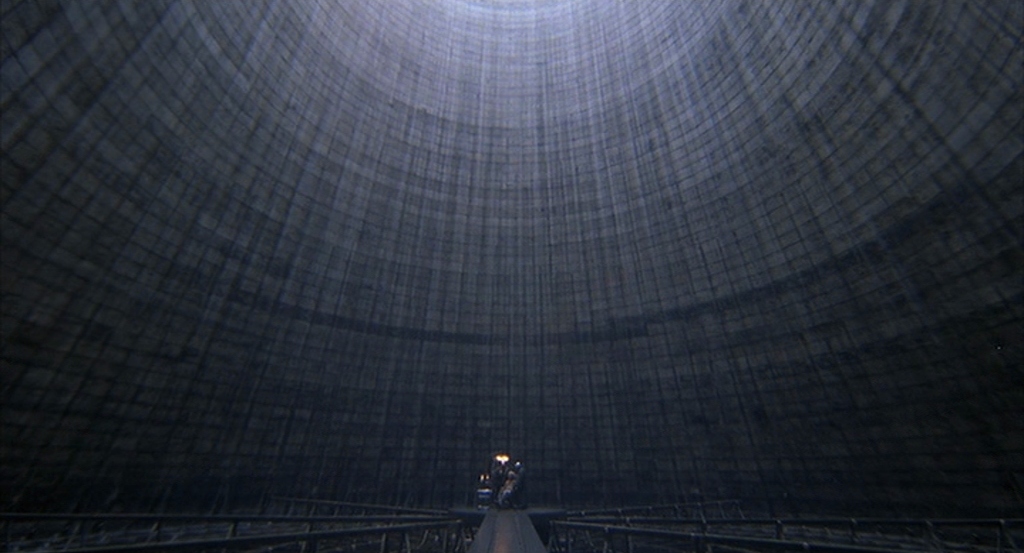

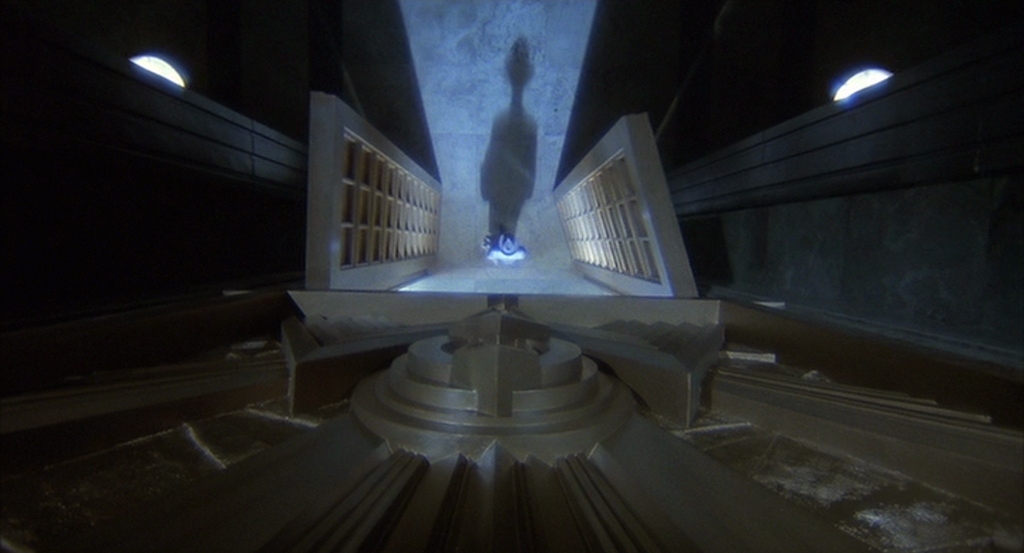

- Il est également le père des fameux kinoptik Tegea, les optiques cinéma avec le plus grand angle de champ sans être des « fish eye ». Le Kinoptik Tegea 5.7mm F/1.8 pour caméras 16 couvre également le Super 16. Le Kinoptik Tegea 9.8mm F/1.8 pour caméras 35 couvre également le Super 35. Malgré leurs angles démesurés, ces optiques sont très bien corrigées pour les distorsions car basées sur une formule rectilinéaire mais nous y reviendrons plus tard. Les Kinoptik Tegea auront réellement marqué leur temps, le 9.8mm ayant été l’optique favorite des plus grands réalisateurs tel que Stanley Kubrick (oranges mécaniques, Shining …) ou encore Terry Gilliam dans son fameux Brazil. On retrouve les Kinoptik dans des productions plus récentes telles que le visuellement remarquable « Fallen Angels » réalisé par Karway Wong en 1995 et tourné intégralement avec des objectifs Kinoptik sur caméra Arri 35. Sur la bande annonce ci après, vous verrez de nombreux plans tournés au Kinoptik Tegea 9.8mm F/1.8 avec son rendu si particulier :

Par la suite, deux ultra grands angles seront présents au catalogue, le Kinoptik Super Tegea 1.98mm F/1.8 et le Peri-Apollar 25mm F/4 de fabrication Suisse, qui voit littéralement derrière lui puisqu’il couvre un champ de 360°. Edgar Hugues quittera Kinoptik pour fonder sa propre société « Cerco » de conception optique et prototypage de haute qualité. Cerco a produit des optiques de très haute qualité qui sont aujourd’hui quasi introuvables sur le marché de l’occasion mais l’entreprise existe toujours et propose une gamme d’optique UV de la plus haute qualité.

Kinoptik continuera à produire des optiques de photographie aérienne pour avions militaires mais aussi des Périscopes de four industriels et même des simulateurs de conduite de char ! L’entreprise est prospère et rachète même certaines sociétés optiques aux productions complémentaires.

Un savoir faire français qui se perd

Mais tout va se compliquer, avec une diversification peut être trop importante qui fera perdre l’essence même de la société. En 1981, Roger Grosset le fils de Georges Grosset, cède la société à la SFIM (Société française d’Instruments et de mesure) car il n’a aucun héritier pour prendre sa succession et ce alors même que Kinoptik était fleurissant !

Plusieurs rachats d’entreprises puis le déménagement sur le site de Massy pour devenir une filiale de SOPELEM (Société d’Optique, Précision électronique et Mécanique) elle même issue de la fusion de Som Berthiot et OPL, conduiront peu à peu Kinoptik à sa perte.

Placé en redressement judiciaire, plusieurs repreneurs tenteront de relancer l’activité mais sans succès. Kinoptik cessera définitivement ses activités en 2018 après 86 années à emmener l’optique française au sommet, de quoi laisser des regrets aux amoureux d’optique.

Alors qu’est ce qui rend Kinoptik si particulier ?

Kinoptik, contrairement aux autres compagnies d’optiques cinéma, a fait la pari de la qualité plutôt que de la quantité et de la renommée plutôt que de la publicité. La production est toujours restée artisanale et 100% Kinoptik, Georges Grosset ayant lui même conçu la série des Apochromat de 1939 et toujours au catalogue dans les années 90 et 2000 ! Chaque optique était contrôlée individuellement par un technicien, certifiée et garantie. En économisant sur la communication publicitaire, vous ne trouverez jamais d’affiche publicitaire Kinoptik seulement des catalogues, l’entreprise a su proposer un produit artisanal sur mesure de haute qualité à un prix raisonnable.

En 1994, le Kinoptik Apochromat 100mm F/2 était proposé à 13550 Francs soit environ 3100€ ce qui le place à hauteur des objectifs Leica R Summicron 90mm de la même époque et en dessous des optiques cinéma concurrentes. On peut considérer que Kinoptik est un peu la « haute couture » de l’optique française, mêlant l’artisanat et l’excellence mais sans paillettes ni superflu.

Ci dessus, deux Kinoptik Apochromat 100mm F/2 en monture Cameflex et Arriflex Standard

Une fois l’état d’esprit de l’entreprise expliqué, passons à l’optique en elle même. Avec sa série Apochromat, Georges Grosset n’a pas cherché à révolutionner l’optique. L’ensemble de la gamme, mis à part le 18mm, est constituée de la formule de type Double Gauss à 6 lentilles réparties en 4 groupes. Cette même formule est également utilisée chez Cooke pour leur Speed Panchro, chez Bausch Lomb pour leur Baltar et comme le Zeiss Planar créé par Paul Rudolph en 1896 ! Cette formule Double Gauss est la base de la plupart des optiques standard et portraits vintage à grande ouvertures. Georges Grosset ne disposait évidemment pas d’ordinateur en 1932 et c’est à la main qu’il calculera les Apochromats. Ce qui va ensuite les rendre si particulier c’est la fabrication artisanale, le type et la qualité du verre utilisé, le soin de l’assemblage et du contrôle ainsi que le choix du traitement de surface. On peut trouver les objectifs Kinoptik en version non traités, traités simple (bleu) et traités multi couches.

Il y a un consensus sur les qualités optiques indéniables des Apochromat, certains tests démontrant une netteté présente dès la pleine ouverture avec un pic atteint dès f/4 ce qui est véritablement remarquable avec une homogénéité sur l’ensemble du champ qui l’est tout autant. La correction chromatique particulièrement élevée confère à ses optiques un rendu des couleurs légèrement saturé mais naturel ce qui les oppose par exemple au Cooke Speed Panchro connus pour leur ton chaud dû au traitement de surface et à l’utilisation de certaines terres rares dans la composition du verre. La finesse des tons est remarquable et s’apprécie particulièrement en noir et blanc.

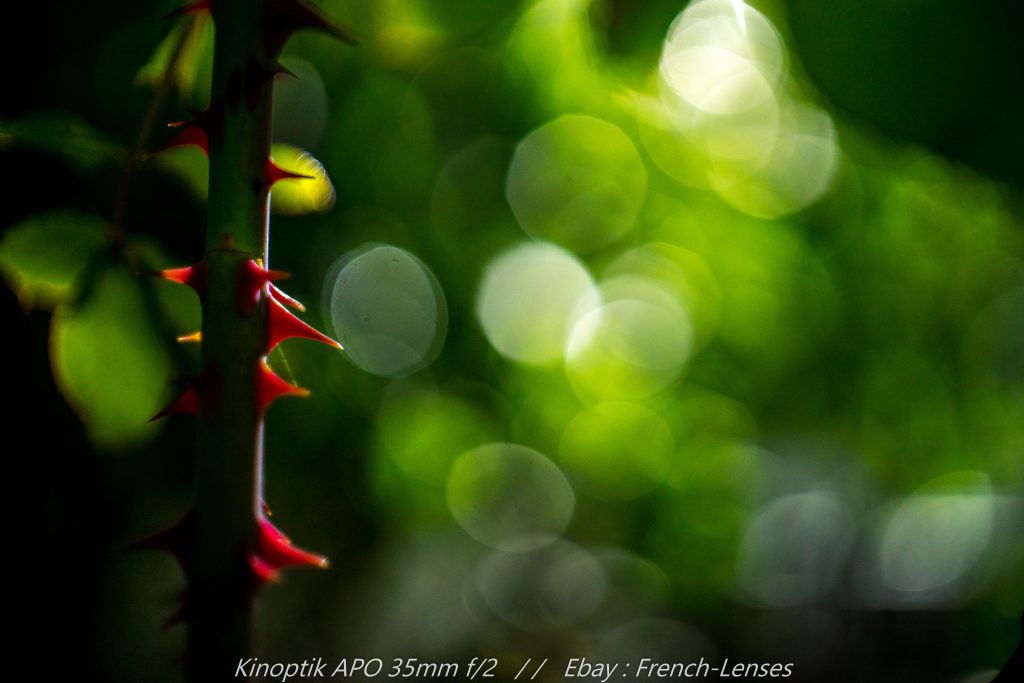

Le Bokeh est typique des optiques Double Gauss avec une excellent capacité à isoler le sujet de l’arrière plan tout en assurant une transition douce. Les sources lumineuses hors zone de netteté sont joliment dessinées avec beaucoup finesse. C’est donc un bokeh finement « structuré » et tout en transition correspondant parfaitement à un rendu « haute couture » à la française. Ci dessous trois exemples avec de gauche à droite le 40, 50 et 100mm :

Les Apochromat sont globalement sensibles aux flares même si cela est un peu moins vrai sur les versions les plus récentes qui sont traitées multicouche. Toutefois ces objectifs conservent globalement une forte capacité de flare que personnellement j’apprécie beaucoup avec ci dessous un exemple extrême avec un soleil au zenith :

Le Kinoptik Tegea, une success story !

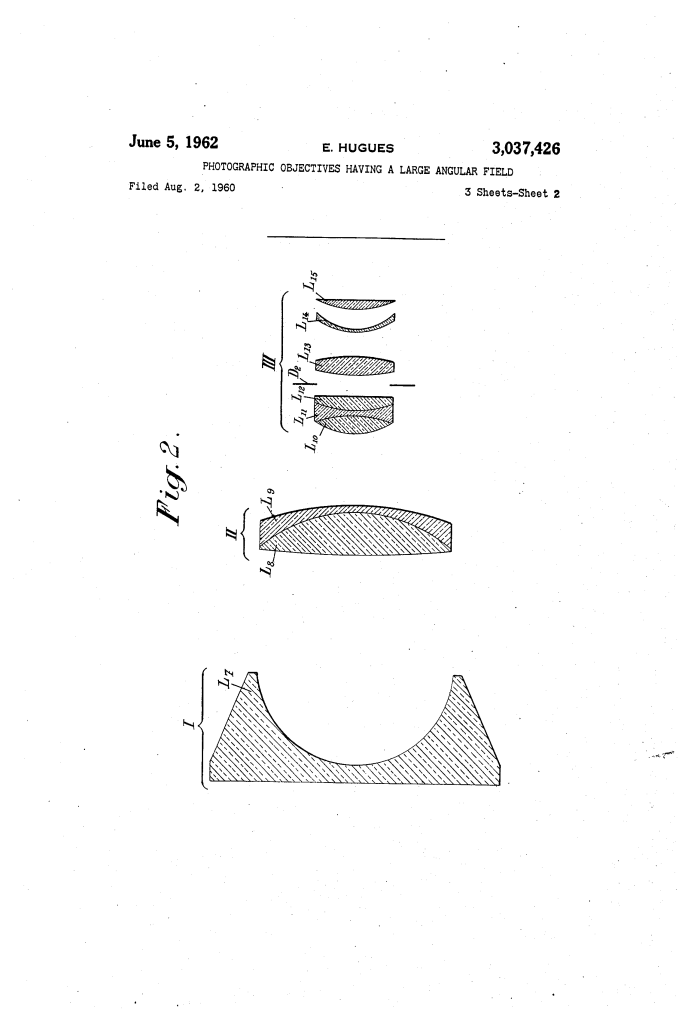

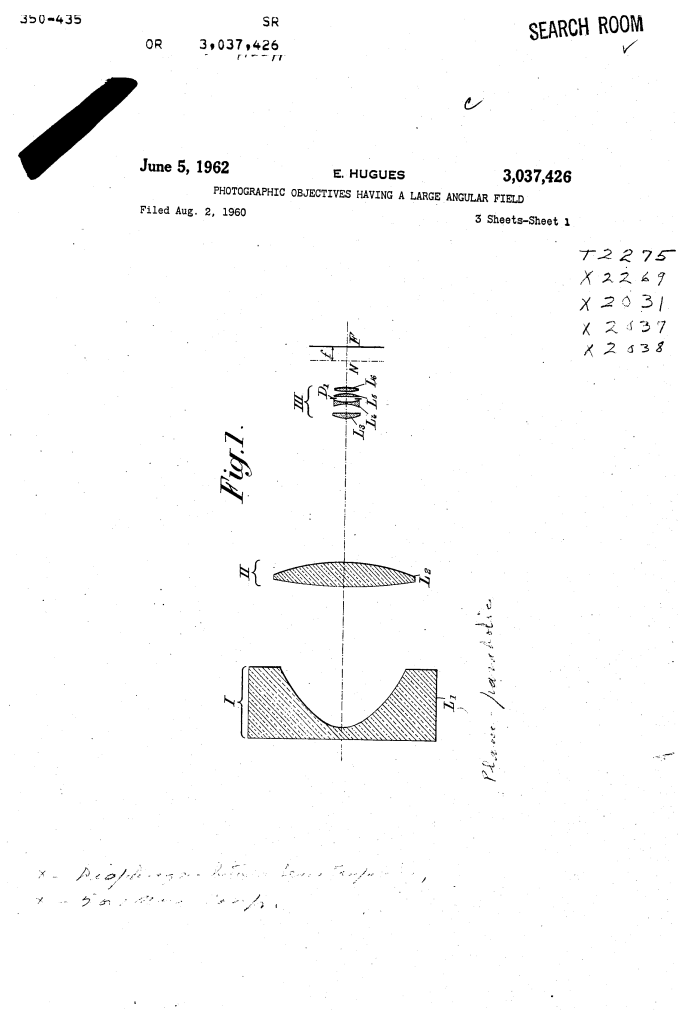

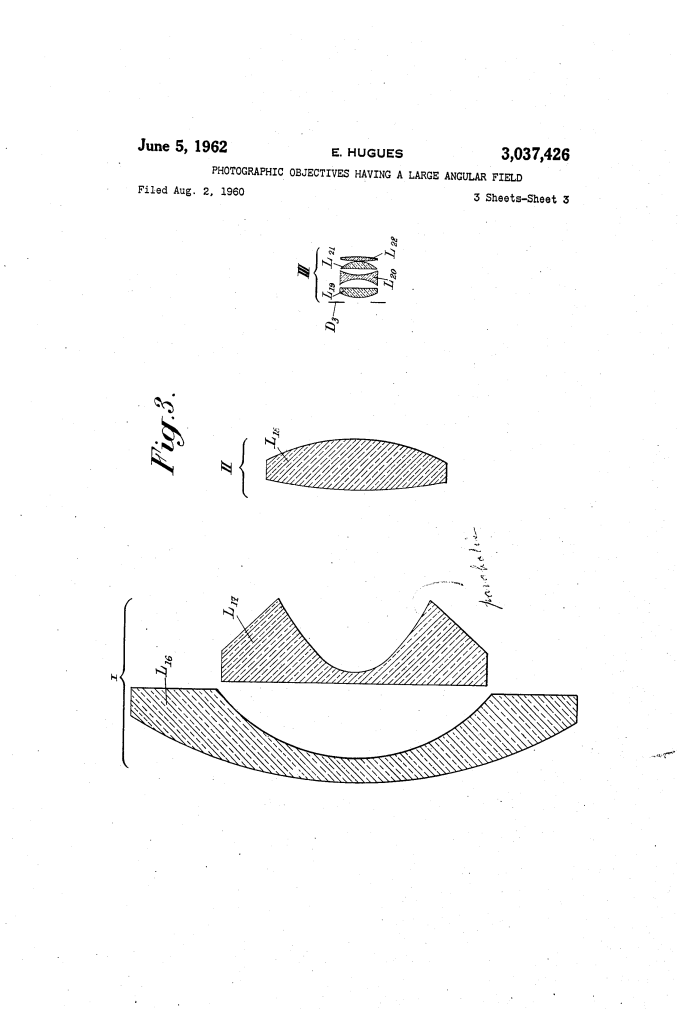

Il convient de revenir sur les Kinoptik Tegea qui ont grandement contribué à la relative notoriété internationale de la marque. Calculés par Edgar Hugues, le 5.7mm et le 9.8mm reposent sur la même conception optique de type rectilinéaire ce qui leur confère un haut niveau de correction de la distorsion. Le Kinoptik Super Tegea 1.98mm F/1.8 reprend la structure du 5.7mm en y ajoutant un grand élément divergent à l’avant. Il est à noter que tous les Tegea intègrent un élément avec une surface interne asphérique ce qui est tout à fait remarquable pour l’époque puisque le brevet date de 1962 ! Un ultra grand angle avec une ouverture F/1.8 était tout simplement du jamais vu ! Ajouter à cela l’utilisation de terres rares pour plusieurs éléments et vous obtenez des optiques grand angle d’une complexité de conception encore jamais atteinte.

Les Brevets déposés en 1962 au nom de Edgar Hugues :

Le Tegea 9.8mm est constitué de 9 lentilles réparties en 6 groupes dont deux éléments au Lanthanum, un élément au Barium et deux éléments en Fluorite. La structure optique est particulièrement complexe pour l’époque. Le Tegea 9.8mm F/1.8 couvre un angle de 108° en 35mm et Super 35 et 130° au maximum sur 24×36. Il était notamment proposé en monture C, Arri S, Cameflex et même pour appareil photo 24×36 Alpa !

Le Tegea 5.7mm est constitué de 6 lentilles en 6 groupes dont un élément au Lanthanum. Le Tegea 5.7mm F/1.8 couvre un angle de champs de 97° en 16mm et jusqu’à 113° en Super 16. Il était notamment proposé en monture C, Arri S, Cameflex ….

Le Super Tegea 1,98mm F/1.8 est constitué de 7 éléments en 7 groupes dont 3 éléments au Lanthanum . Le Super Tegea couvre un angle de champ de 197° !!! En revanche son cercle image est seulement de 8.7mm. Le Super Tegea 1.98mm se démarque des autres par une distortion importante due à la courbure très marquée de l’élément divergent. Il était proposé en monture C notamment.

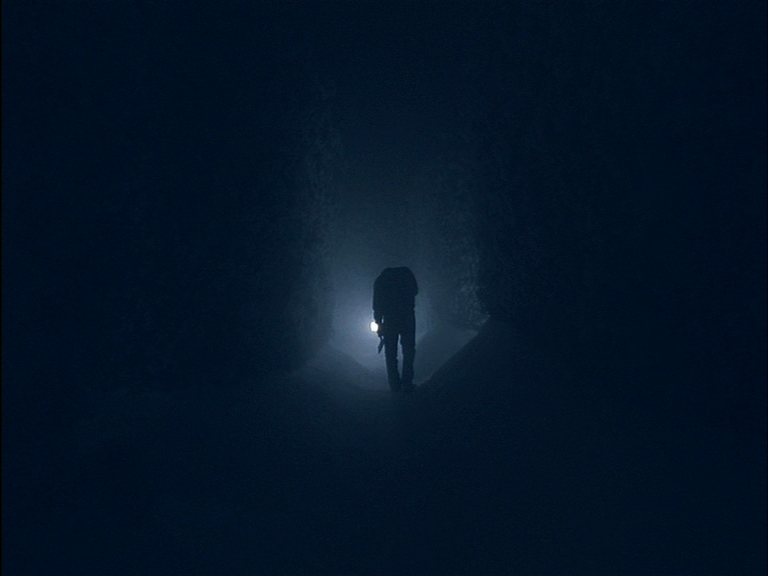

Ce qui est également remarquable avec les Tegea c’est la distance minimale de mise au point extrêmement courte qui donne l’impression que l’on peut littéralement toucher le sujet avec la lentille frontale. Le rendu de ces optiques est unique, à pleine ouverture l’image est « dreamy » avec un « bloom » marqué sur les hautes lumières mais dès que l’on ferme le diaphragme à f/4 ou f/8 l’ensemble du champ devient beaucoup plus homogène cela permet des plans très particulier.

Tout cela explique pourquoi les plus grands réalisateurs ont longtemps utilisé les Tegea et notamment le 9.8mm sur des plans très particuliers dont certains sont restés gravés dans la mémoire collective (Shining).

© Duféal Baptiste pour Retrofocale.com